美・知との遭遇 美術教育見聞録 学び!と美術

4月号に続き、インタビューの後編をお送りします。

日本美術や、美術教育の原点などについて語っていただきました。

日本美術に対して

――― 今度の新しい学習指導要領では、日本及び、諸外国の美術文化に関する学習を重視しています。そこで、久しく言われている日本美術に対してはいかがでしょうか。

先生 そうですね。特に重視されましたね。

日本人はどこかに自国文化に対する劣等感をもっていたと思います。典型的なのは、黒田清輝はじめ、明治以来の油絵描きたちかもしれません。それが第二次世界大戦で再度、自国文化意識を崩されて、欧米化がますます強くなったのだと思います。傾向が強まっただけではなく、一時は自国文化の誇りすら捨てたような気がしますね。そのような歴史的影響もあり、近年、私たちが日本と欧米を対極的な意識で文化世界を見ている、知っていると思っていたら、ちょっと待てよ、欧米という前に、まず、自国文化、そして近隣諸国…韓国や台湾や中国、東南アジア諸国、つまり、私たちの隣国の文化も知らないじゃないか、ということになったのです。

かつて、教科書などの美術関連資料には、文化史年表の中にヨーロッパと日本、西洋美術史と日本美術史の二大軸がありましたが、近年は、近隣諸国や南米・アフリカを含め、広範な文化史が示されるようになりました。そのような傾向は学習指導要領より、教科書の方が先取りする傾向にあった気がします。ですから、広く人類の文化を認識するために、まず、内側から我が国の芸術文化の伝承を知って誇りをもち、これまで大きく影響しあった近隣諸国、そして欧米との文化交流を考えるというステップは非常に大事なことだと思います。

もっと我が国がもっている生活文化だとか仏像だとか、独自の精神性に裏付けられた伝統文化について、子どもたちと議論したり、鑑賞したりしてよい気がしますよ。特に、それぞれの地域が大切にしている文化財を教材として取り上げ、地域の誇りや郷土愛につながる文化教育があって世界を見ることが大切だと思います。

――― 日本美術を教えるという点では。

とても簡単なようで難しいところです。

とても簡単なようで難しいところです。

日本の伝統的なもの、例えば文化遺産を教材として、どこに基準に置くかという問題があります。古いものでは、制作当時と全く趣の異なる色や形状となっているにもかかわらず、その経た時間や風化・劣化を含めて現代人が大切に思っているのが伝統文化ですから。そして、現代の私たちが、過去の人達と共感的に、懐古的に自国文化を評価できる資質を受け継いでいることも確かです。また、一方で「異国情緒」のような文化趣味を評価できる柔軟性があり、巧みに文化交流をはかりながら優れたものを創造してきた知恵の結晶が日本美術ということもできます。

日本美術を教えるということを、すでに価値付けされた日本文化の良さを伝承させることと、現代人ならではのセンスで新たを価値付けをする資質を育むことの二面で捉える必要があるでしょう。

教えられることの一つは「主題」であり、もう一つは「技法・材料」です。しかし、地域や民族独自の個性・よさなどは、日本文化に限らず時を超えて簡単に復元・復刻できるものではありません。

例えば、毛筆でデッサンをしてみると雪舟の作品がみえてきたりするかもしれません。隣国中国にも、墨の濃淡を生かした優れた作品がありますし、今でも美術の授業でも技法指導が行われています。そういった表現と鑑賞が一体化した「理解」から始めても良いと思います。あまり気負って何をしなきゃいけないとか、和紙がどうだとか、材料・技法にこだわるより、床の間や障子のない空間に育つ子どもたちが、そのよさに気付いたり、先人の価値観を洞察したりする糧となる味わいや認識体験をさせることが大切なのだと思います。文化や芸術の学習は、小・中学校で完結するわけではありませんから、子どもたちの中で大きく育つ種火のようなものを手渡す授業でありたいものです。

教科時数が減って、なかなか授業展開が困難になった版画も、ぜひ、日本文化の誇りである木版をやらせてみて欲しいですね。また、色彩が豊かになった現代、子どもたちが絵の具の色のよさに感動しなくなりました。日本の伝統色に着目した試みはいかがでしょう。すでに教科書に代表的な日本色名が示されています。古くから私たちの親しみ好んだ色名にはいろんな意味が込められています。そういうものを子どもたちの生活文化の中に少しまき散らすことから始めてみてもいいと思います。

観察という大切さ

先生 現代っ子は、マンガから人を学んだり、図鑑からそのものを知ったり、まず写真でものを見たりとか、多様なメディアに影響される時代です。そこで思うのは、体験学習の原点である観察の大切さです。子どもたちが、実物を観察する機会がとても減っていますから、本当に描くことができなくなっています。観察を促す授業というのが大事なんじゃないでしょうか。

観察は日本の伝統文化伝承の核にあったように思うのです。ものづくりにおいても、生き方においても、私たちの先人は、物事をよく見て、知り尽くしていたと感じることが多いのは私だけでしょうか。子どもたちも自分たちの生まれ育った地域だとか、四季折々の変化を感じながら生きることがベースにあって欲しいと願います。その上に、地域・日本の風土が育んだ文化っていうものを感じ、さらに海外の事情を知って異文化を感じ評価するのだと思います。相互の生活基盤を理解するからこそ、互いの文化交流が成立すると思うのです。

――― 「観察」という、ものをみる経験が減っているのですね。

先生 減っていると思います。「見える」ことと「観る」ことは違います。「観て描く」というときに「観る」ってどういうことか分からないのかもしれません。「観たい」を促す好奇心そのものが弱い可能性もありますよ、今の子どもは。

パッと見て人を捉らえることと、じっくり観ながら認識することとは違いますよね。

美術という教科に「観察してよくものを観る」ということの期待があると思います。「今日の先生のネクタイは何色だったか」ということではなく。

例えば、草花の形、山の形、人の動き、人工物と自然物の違い等、そういうものは本物を見ていないと認識がおかしくなります。僕にとっても、皆さんにとっても「魚の形」とは真鯛の形ではないですか。魚の中の魚という意識があるからでしょう。ところが、「さかな」という魚は実際にはいませんから、今の子どもたちは「鮭の切り身」だったりするのです。

「観察」ということの意味が、指導する側の先生にも分かっていないと、そういう結果をもたらすと思います。想像画を課すと、イメージ力が豊かになって、子どもらしい表現が引き出せると考えがちですが、造形的に真実を認識する喜びを忘れては想像画も成立しません。発達やバランスの問題もありますから、「観察」題材をせめて2~3割以上配置して欲しいものです。

二本松市から見る安達太良山は、夏の嵐で雲の一部がきれいに吹き飛ばされる時があります。その空気がものすごく透明な場所だけ、普段霞んで見えない山肌が間近に見える瞬間があるんです。吸い込まれるような空間が出現します。そういうのを子どもたちは、じーっと観ていますよね。日本を代表する富士山も人気なのは、不思議な表情を見せるからじゃないでしょうか。

よく晴れた日の富士というのは青いですよね。あの色は不思議色です。そばに行くと濃緑のジャングルです。遠くから見ると青い空に、もっと強く濃い青の冨士山が、雪の白を頂いて立っています。そういうのも子どもは観ていて、その感動が内包されて大人になるから、新幹線から「あ!富士山見えた!」って思う。あれは子どもの時、そういうところを観て体験して、絵に描こうとしたり、イメージを頭に留めようとするから起こる心情だと思うのです。「あ。富士山。図鑑と一緒だ」といって傍観者として通り過ぎるような生き方はもったいないじゃないですか。

ですから、ぜひ図画工作や美術の中に、「観察」というのを重視して欲しいですね。

「観る」ことを取り入れよう。

先生 知覚よりも、感覚による記憶はいつまでも忘れません。

先生 知覚よりも、感覚による記憶はいつまでも忘れません。

何年ぶりかで自転車に乗っても乗れますし、海行っても泳げますよね。そういうふうに、脳の中の感性としても残っているものは忘れない。

故郷とか地域を観るというのは、五感を働かすということです。音とか匂いとか味覚まで含めてね。私たちはどんなに遠くに離れていても、30年経っていても地元の食べ物、家庭の味は、覚えています。敏感なセンサーが五感を通して働いていて、地域を愛するのだと思います。地域を愛さない人間は、たぶん日本も地球も愛せないということなのでしょう。

――― 観察とは、美術教育の原点のようですね。

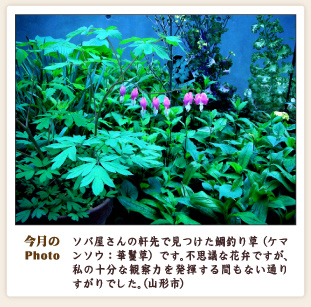

このコーナーに毎月掲載している写真の意味にもつながりますね。

先生 私が永く住んだ横浜から福島に移って、最も感動したのは「視覚的・味覚的」感動でした。美しい自然と米や野菜のおいしさです。そこで、もっと福島をよく知ろうと、ここ10年間で県内40万km程走破しました。子どものように感動を求めて、移動しながら写真を集めたんですよ。皆さんは「そんなのうちの県にだってあるよ」というかもしれませんが、とりあえず発信してみて、皆さんに「私が美しいと感じた場所やもの」を伝えたかったんです。

福島の5月は、幼い記憶の東映動画ようでもあります。

授業や研修会で、2〜3枚、多いときには5枚くらいプレゼンの最初に見せるんです。

子どもたちと感性の共有できる先生が「すごいね~」と感動を伝えたら、子どもも「あれがすごいことなのか~」と改めて見るというような・・・この観る体験がすごく大事な気がします。

「観察」というのは人と人の価値の伝承、でもある気がしますね。

さらに言えば、もっと主観的な先生の感動した絵画や出来事を伝えていけばいいと思います。その先生の感動が伝わらなかったり、理解できなかったりするかもしれない。でも、「先生はこういう事に感動するのか」とか、「感動ってそういうものなのか」ということだけは伝わる気がします。それでいいんですよ。学びの結論は、いずれ子どもたちが自分で出しますから。

だからこそ、「もっと主観に自信をもって!先生たち」と私は言いたいのです。(終)

――― どうもありがとうございました。