|

|

教育実践例 |

|

|

|

|

情報A実践事例:情報Aにおける表計算ソフトの応用事例

ー鳥瞰図と土地利用図の作成ー |

|

| |

|

| 1.導入 |

情報社会の進展から,教科「情報」は,将来的には国語,数学,英語などと並ぶ基礎的科目として重要な地位を担っていくと考えられる。その必要性の反面,実際の教育現場では,情報リテラシーとパソコンリテラシーとの混同をはじめとする,教える側の基礎的な専門性に関わる問題が指摘され,その充実が急がれている。

近年,高校生の多くは,家庭あるいは中学校の技術等において,ある程度のレベルでコンピュータを使用してきている。そのため,情報Aでは生徒の満足が得難いとの理由で,情報B,情報Cに移行する高校も見られている。

しかし,情報Aの範囲であっても,パソコンリテラシーと情報リテラシーが異なる以上は,生徒を満足させる授業をすることは,不可能ではない。

情報にとって,パソコンは重要なツールであるが,パソコンそのものが「情報」ではない。この基礎的認識を教える側が常に持っていれば,創意工夫によって,情報Aの範囲でも,効果的な授業は可能である。そして,「情報」の充実のためには,「情報=パソコン」という誤認識を,生徒からも取り除く授業を目指さなければならない。

これらの点をふまえ,筆者は,教科書の内容と連動した実習を通し,効果的に情報リテラシーを身につける教材研究を昨年より試みている。

ここで紹介する実習の内容は,デジタルマップの作成である。デジタルマップを用いる理由の一つは,地図そのものが多くの情報を含んだ優秀なメディアであり,紙の地図から情報を読みとる「収集能力」と,それらをデジタルマップとしてどのように表現するかという,情報の「発信能力」を身につけるためである。また,手作業でA/D変換を行い,グラフで表現するため,情報の「加工」を体感することができる。地図は視覚的であるため,生徒に達成感や感動を与える上でも有効である。

|

|

|

|

| 2.本校の現状と背景 |

本校は熊本県内初の総合学科の高校である。原則として,生徒が各自で授業を選択し,単位を取得していくシステムを採用している。そのため,普通科に相当するコースをはじめとして,高校の教育領域としては,水産以外の専門の系列が用意されている。

情報Aは,3名の教員で対応しており,一年時での必修科目となっている。生徒の多様な進路から,幅広いニーズへの対応が必要である。そのため,どの分野にも応用可能な授業を目指しており,パソコンの使用法を解説する授業に留まらず,情報の基礎的領域を効果的に理解させる教材研究を進めている。また,「自ら考え,自ら学ぶ力」を身につけさせる意味でも,問題解決型学習の要素も意識している。

|

|

|

|

| 3.実習 |

(1)目的とねらい

主目的は,鳥瞰図と土地利用図の作成を通して,デジタル情報の原理を理解することである。具体的には,A/D変換や定性情報と定量情報といった数字の性質を理解することに主眼を置いている。また,専用ソフトを用いるのではなく,一般的な汎用ソフトを応用することにした。それによって,多少の工夫も必要となり,その工夫を通じて情報の基礎的知識や技術を身につけることもねらいにしている。

また,使い慣れたソフトを一般的使用方法と異なった使用目的に応用することで,意外性を引き出し,生徒に感動や新たな発見を与えることも目的としている。とりわけ,すでに表計算ソフトを使用してきた生徒に対して,やる気や興味を高める意味でも有効である。

そして,座学だけでは,簡単に理解できない内容も,実習を通すことで,体感することができ,その原理や仕組みを,さらに深く理解できる機会を与えられる。

教材開発の初期では,同じ地形図から,鳥瞰図と土地利用図の作成を試みたが,対象となる等高線情報(定量的情報)と土地利用情報(定性的情報)の性質が異なるため,それぞれに効果的な縮尺があり,それが思うように一致しなかった。そのため,視覚的に効果的なデジタルマップを目指すため,それぞれにふさわしい地域と縮尺の地図を用いることにした。

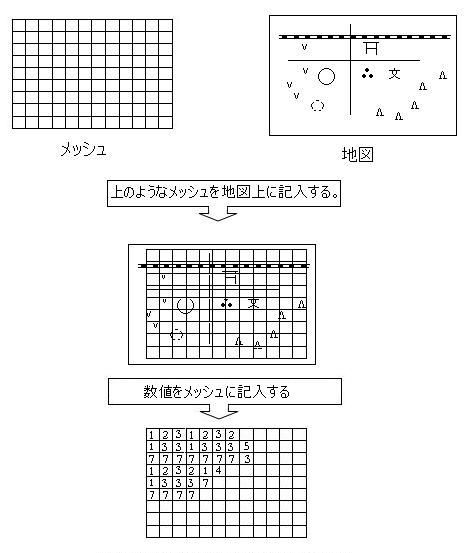

▲地図における標本化,量子化のイメージ

(2)鳥瞰図作成

1)使用教材

1.Microsoft Excel

2.国土地理院発行の羊蹄山周辺の地勢図(1/200000)。(羊蹄山は成層火山なので,山の形状が単純でわかりやすい。また,できるだけ視覚的効果を引き出すために,地形の起伏の激しい部分を拡大し,等高線だけをトレースして用いた)

3.羊蹄山の画像

2)作業手順(鳥瞰図)

1.地勢図にメッシュを引く(標本化)。

2.メッシュ内の標高を数値化して,地図上に記入する(定量化・量子化)。(複数の等高線が含まれるメッシュは,比例配分や平均で代表させることにした)

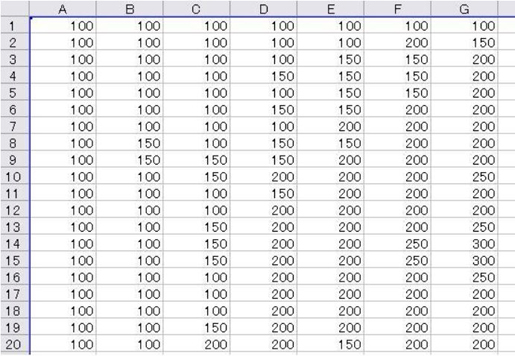

3.Excelに標高データを入力する(図1)。

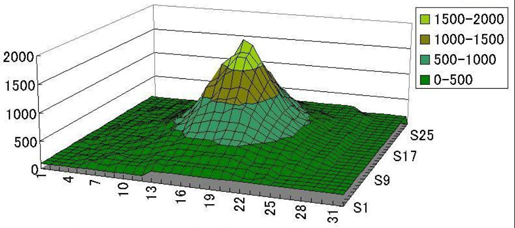

4.グラフ機能にある3D等高線で表示する(図2)。

5.そのままで使用できないので,高さの比率を変化させ,補正をする。このときに,数値は与えずに,各生徒にインターネットなどで羊蹄山を検索させ,実際に近い形状になるように補正させる。また,凡例の色を山にふさわしい色に変更させ,その際に,標高によるグラデーションカラーを用いるなど,工夫をさせ,効果的な表現をさせる。

6.3Dグラフは回転させることができるため,色々な角度からの山の姿をシミュレーションする。また,その他のグラフ機能で表現させ,表現したい情報にふさわしいグラフがあることを理解させる。

▲図1:標高情報の入力例

▲図2:3Dグラフの表示例

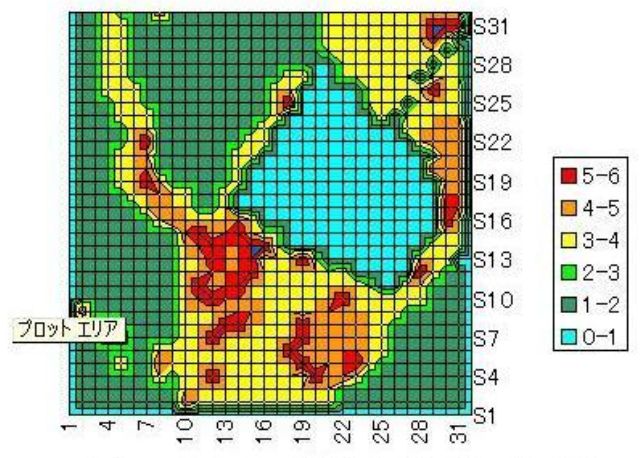

(3)土地利用図作成

1)使用教材

1.Microsoft Excel

2.国土地理院発行の諏訪湖周辺の地形図(1/50000)。(地域の選定理由は,湖を中心に,都市部や耕地が広がり,それを森林等が囲んでいるため,比較的わかりやすい同心円的地域構造を形成しているため)

2)作業手順

1.地形図にメッシュを引かせる(標本化)。

2.メッシュ内の地図記号を読みとり,土地利用に対応する数値を地図上に記入させる。ここでは,建物用地,建物用地(密集),耕地,森林,水面に分類した(量子化・定量化)。

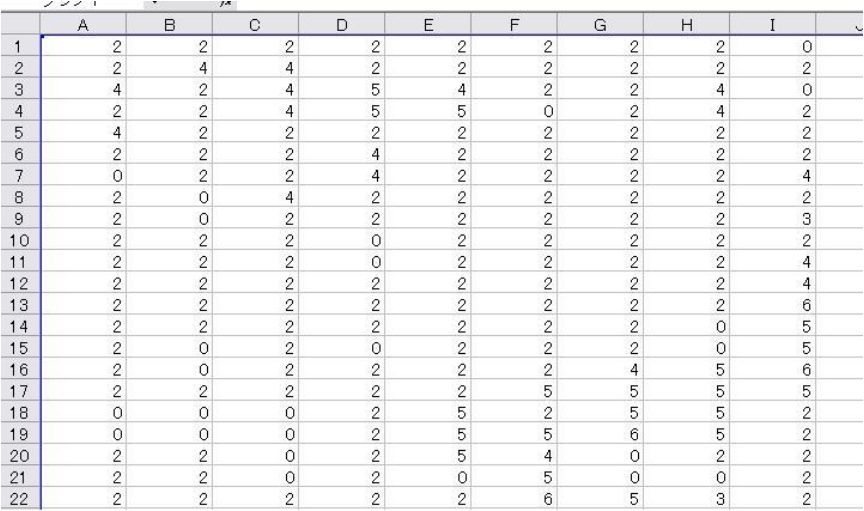

3.Excelに数値を入力する(図3)。

4.グラフ機能にある等高線で表示させる。

5.凡例の目盛り間隔を1にし,色の違いで土地利用を表現させる。

6.それぞれの土地利用にふさわしい色になるように工夫させ,自然的な土地利用から都市的な土地利用への変遷が分かるように効果的な表現を工夫させる。また他のグラフ機能で表現させて,情報の性質にふさわしいグラフを体感させる(図4)。

▲図3:土地利用情報の入力例

▲図4:グラフ機能を用いた表示例

|

|

|

|

| 4.実習の効果 |

(1)理解

表計算ソフトの画面はセルという無数の四角形の箱から構成されている。セルは方形であり,デジタル情報の体感に適している。そして,地図上のメッシュとExcelのセルを対応させるため,座標を理解させることができる。また,数値の重要な概念である定量的情報(量を表す数値)と定性的情報(性質を現す数値)の違いをこの実習を通して理解することができる。

(2)スキル

この実習を通して,入力や出力をはじめとして,表計算ソフトの基本的な使用方法は身につけられる。また,入力する数値が連続的で多いため,オートフィルや,コピーなどの操作方法を覚えさせることができる。

(3)生徒の反応

地図にメッシュを引く作業は緻密であり,それなりに煩雑である。そして,メッシュ内に複数の情報がある場合,それらを平均や比例配分などで数値を算出するため,作業量は大きくなる。また,Excelに入力するセルの数も多いため,作業量の多さと煩雑さに対して,一部の生徒に不満があった。

しかし,完成したときの達成感や感動はほとんどの生徒に見られ,それらが彼らの自信へとつながっているようである。また,作業量の多さは,反復練習につながり,スキルは効果的に身についている。

本校には情報Aを教えている教員は筆者以外に2名おり,目標,目的を共通にしながら,それぞれの専門性を生かし,授業の向上を目指す意味で,多少,異なった内容の実習をしている。ワープロソフトや表計算ソフトの使用法を中心とした実習と比較した場合,パソコン作業上のミスは,デジタルマップの実習を受けた生徒は少ない印象がある。※注1また,生徒の達成感や満足度は,顕著に高い。※注2それはおそらく作業量の多さによる反復と,教材の視覚的効果によるところと考えている。

|

|

|

|

| 5.問題点とその改善方法 |

(1)問題点

問題点としては,作業が煩雑であるため,実習時間を多く取る点である。教材の開発当初は作業の説明に多くの時間を必要としたが,本年度は,事前にマニュアルを作成し,煩雑な作業に対する説明を効率化,省力化して改善した。

ただ,数値入力という単純作業の量的な問題は残されるが,これはスキル上達には効果があるため,問題とはしなかった。また,複合的内容をカバーする実習であるため,多少の時間がかかっても,時間的な損失は少ないと考えられる。

(2)改善点(今後の目標)

鳥瞰図と土地利用図で異なった地域を対象とするのではなく,同じ地域を対象として,複数の情報を表現する研究を進めたいと考えている。別々の地域をデジタル化するよりは,一つの地域において,複数の情報の統合した結果を,デジタルマップとして表現できれば,さらに一歩進んだ内容や,その関係を理解することができると思う。

その場合,最適な縮尺や地域の選定や,表計算ソフトの機能の範囲内で位置情報と属性情報をどのように統合するかが,今後の目標となるであろう。

|

|

|

|

|

|

| 6.結語 |

筆者は大学院において,地理情報を研究対象の一領域としていたが,高価なGISソフトを頻繁には使えなかった。そのため,汎用ソフトによる応用を試みてきた。当時のノウハウから,デジタルマップ作成を本校の実習として,行っている。

この実習は,視覚的効果が強いため,理解する上でインパクトが強く,情報に限らず,多くの教科に必要な「感動を与える点」に関しても,十分な効果を与えていると思われる。そして,基礎的内容を,専用ソフトではなく,汎用ソフトの応用で行うため,「意外性」や「問題解決型学習」としての効果があると思われる。

また,教科書だけでは理解が難しい内容を,座学と実習を関連させることで,効果的に伝えていると思われる。

情報Aに指摘される「授業に対する生徒の不満足」という問題は,「パソコン=情報」という誤認識に依拠するものである。情報の基礎的,基本的内容に立ち返ることで,生徒の満足を得ながら,教科書の内容を効果的に伝える実習を行うことは可能である。

デジタルマップ作成は,地図情報の多様性,視覚的効果,そして地図の形状そのものが,方形というデジタル化がしやすい点からも,特に有効であると思われる。

|

|

|

|

付記:スキル格差を是正するため,作業量の多い定量情報の鳥瞰図を先に行い,その後に定性情報である土地利用図を行うようにしている。スキルの問題に関しては,著者は「量から質へ」を基本にしている。

※注1・2:生徒への聞き取りによる。

○参考文献

文部省(2000)『高等学校学習指導要領解説 情報編』開隆堂出版株式会社

大友篤(1997)『地域分析入門』東洋経済新報社

○教材および使用ソフト

Microsoft社:Microsoft Excel

国土地理院発行:地形図,地勢図

|

|

|

|

|

|

|