中学校の美術による学びのチカラを、3年間の生徒の成長する姿に重ね、読者と一緒に考える、連載コラムです。

「撫川(なつかわ)うちわ」は、江戸期から受け継がれる岡山県を代表する伝統工芸品です。俳句の文字が一筆書きとして雲の輪郭のようになっている「歌継ぎ」と、光に透かすと見えなかった文字や図柄がくっきりと現れる「透かし」がこのうちわの特徴です。

これらの造形的な面白さを取り入れて題材化したのが「撫川うちわの特徴を取り入れたうちわの制作」です。イメージに応じた文字のデザインや光の効果を生かす工夫、構成や配色など、既習の知識・技能を生かしながら創造的に取り組むことができます。

しかし、生徒に「撫川うちわ」を体験的になぞらせることを目的としているのではありません。中学校3年生として、美術の学びの意味(自分にとっての価値)と意義(社会にとっての価値)を実感し理解することが目的なのです。その成果は、作品はもちろんのこと、学びのプロセスに見る生徒たちの姿や振り返りの言葉などを通して見取ることができました。

形や色彩、材料、光などの性質や、それらが感情にもたらす効果など、3年間(図画工作も含めれば9年間)を通して学んできたことを形にできる題材ってなんだろう。岡山市立東山中学校の長崎陽日先生は、これまで学んできた積み重ねがあるからこそ取り組める題材として、そして、美術が生活に根ざしたものであることを体験的に理解できる題材として、「撫川(なつかわ)うちわの特徴を取り入れたうちわの制作」を取り上げることにしました。

中学校3年生の終盤にもなると、進路を意識することも多く、また2年生までは落ち着きのなかった生徒も含めて、一人一人の成長を見ることができます。刃物を持たせるのが怖いなと感じることもあるでしょうし、集中して最後までやり遂げることができるだろうかと心配になることもあります。中学校3年間、あるいは図工・美術9年間の学びの集大成としてしっかりと取り組ませたいとの願いを込めて、この題材への入口はとても大切でした。

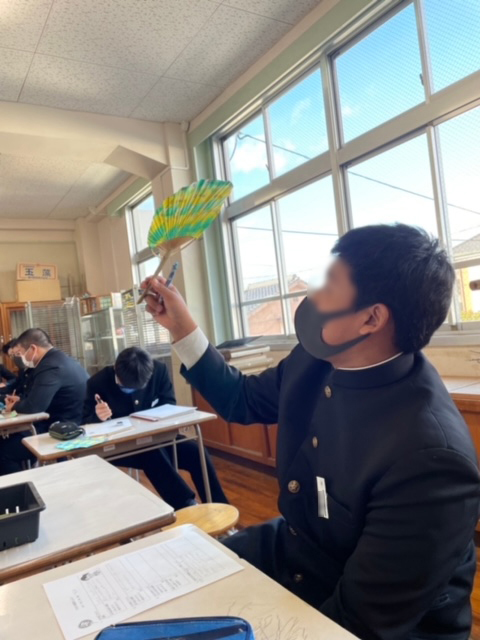

学びの入口として用意したのは、まず簡単な「切り絵」をやってみることでした。カッターナイフを使って狙いどおりの形を切り抜いていく行為は、適度な緊張感を伴います。2年生までは落ち着かなかった生徒たちが「この子たちもこんな表情を見せてくれるんだ」と思うほどの真剣な表情で取り組んでくれました。

このとき、この生徒たちは、周りの目、評価などから解放され、夢中になって眼前の課題に主体的に取り組んでいたのです。これこそが、あるがままの自己を表現しようとする行動を導く上で重要な「没頭」です。自分がやりたいと思うことを実現することに向い、全身全霊で取り組むことを体験したのです。

次に「文字にイメージを込める」ことについて、線の太さや直線、曲線の違いなどがイメージに与える影響などを体感する鑑賞を行い、さらに自分の名前を「文字同士や周りとくっつけて」デザインし、切り絵の方法でネームプレートを作りました。ここまでの活動を通して、紙をカッターで切り抜く楽しさを感じながら、線がイメージに与える効果の理解と、長年使ってきたカッターナイフを駆使して、自分なりのイメージを切り抜いていく技能を確認しました。

ここまでが本題材への入口です。自分の見方・感じ方を大切にして表現すればよいのだという安心感を持つことで没頭して取り組めました。さらに表現に必要な知識・技能の確認と自信を導くことができました。そして、いよいよ「撫川うちわ」とのご対面です。

先生は撫川うちわを制作している過程をスライドで見せながら「何を作っているのでしょうか?」と問いかけました。1本の女竹が割くように割られて骨作りが始まります。生徒たちからは「お箸?」「ほうきじゃない?」「お茶をたてるやつ!」と見たまま、感じたままに発言していきます。これも、間違いを恐れない表現的態度だからこそです。

「撫川うちわ」という伝統的工芸品であること、そしてこれが岡山市内で作られていることを話すと、一機に身近な存在となり、愛着が湧いたのでしょう。そして、自分たちの地域には素晴らしい伝統工芸があるんだという誇りを感じているようでした。また、光にかざすと文字が見えるということに「おぉ!」となりました。生徒たちは、こういったギミックには高い関心を示します。参考作品を手に取るとすぐに蛍光灯や外光にかざしていました。

そこで、生徒たちはさらに、何のために前時までに切り絵やネームプレートを作ってきたのかに気付きます。「あぁ、あれで作れるよね!」。すでにどのようにすれば、文字が浮かび上がるうちわが作れるのか察しが着いているのです。生徒たちの「やりたい!」「作りたい!」モードは高まります。この題材に取り組む価値をそれぞれが見出したのです。

あとは、自分が大切にしたい言葉を選び、ネームプレートの制作での経験を生かして、そのイメージに応じた文字をデザインして制作していくだけです。染液と和紙による折り染めも、この模様を通して浮き出てくる文字のイメージに合わせて工夫していきます。自分が実現したいイメージに向かい、夢中になって取り組みました。

そこには、上手下手といった感覚や他者からの評価から解放された創造的な態度で取り組む生徒たちの姿がありました。完成したうちわをグループで鑑賞する際には、光にかざしながら顔を寄せ合い鑑賞する姿が至るところで見られました。それは、中学校での学びの集大成にふさわしい学びの成果としての姿でした。

うちわ完成後の生徒の感想

- 染めたときは色がなんか嫌だったけど、いざうちわにしてみると、光にかざしてもそのままでもとてもきれいになってうれしかった。

- 色と言葉が合っていて、背景が光ると文字が浮き出てかっこいいと思った。黄色やオレンジ色がきれいに光ってよかった。

- 自分の手で完成させることができてうれしかった。周りの紙を切ったとき、本当の丸い形になって完成したことを実感した。普通はただのうちわだけど、光に透かすと文字がとてもはっきり見えてうれしかった。

- 色の合わせ方や、文字の大きさ、切り方、難しかったけど、できたときの達成感が、がんばったかいがあったと思える作品にできたのでよかった。

- 少ししわしわになってしまったけれど、光に透かして見ると作る前のイメージと同じでうれしかったです。そのままで見ると透かして見るときよりも色が濃くて、濃い色と薄い色が見えて面白いなと思いました。

- 今までうちわの作り方など興味を持ったことがなかったので、知れて、手作りうちわは高いんだろうなと思った。

大橋 功

岡山大学大学院 教育学研究科 教授 (美術教育講座)

○専門分野

図画工作・美術科教育に関する学習指導と教育課程、教材開発に関する研究

○経歴

京都教育大学卒業、大阪市立淡路中学校、大阪市立城陽中学校、兵庫教育大学大学院学校教育学専攻芸術系派遣留学修了、大阪市立柴島中学校、佛教大学、東京未来大学を経て2011年より現職

○所属学会

一般社団法人日本美術教育学会 代表理事、日本実践美術教育学会会長、美術科教育学会会員、大学美術教育学会会員 (2021年7月現在)